- Lehrkraft: Prof. Dr. Adrian Niegot

- Lehrkraft: Valerie Maria Ludwig

- Lehrkraft: Matthias Schlothfeldt

- Lehrkraft: Luis Cuypers

- Lehrkraft: Prof. Dr. Katharina Hottmann

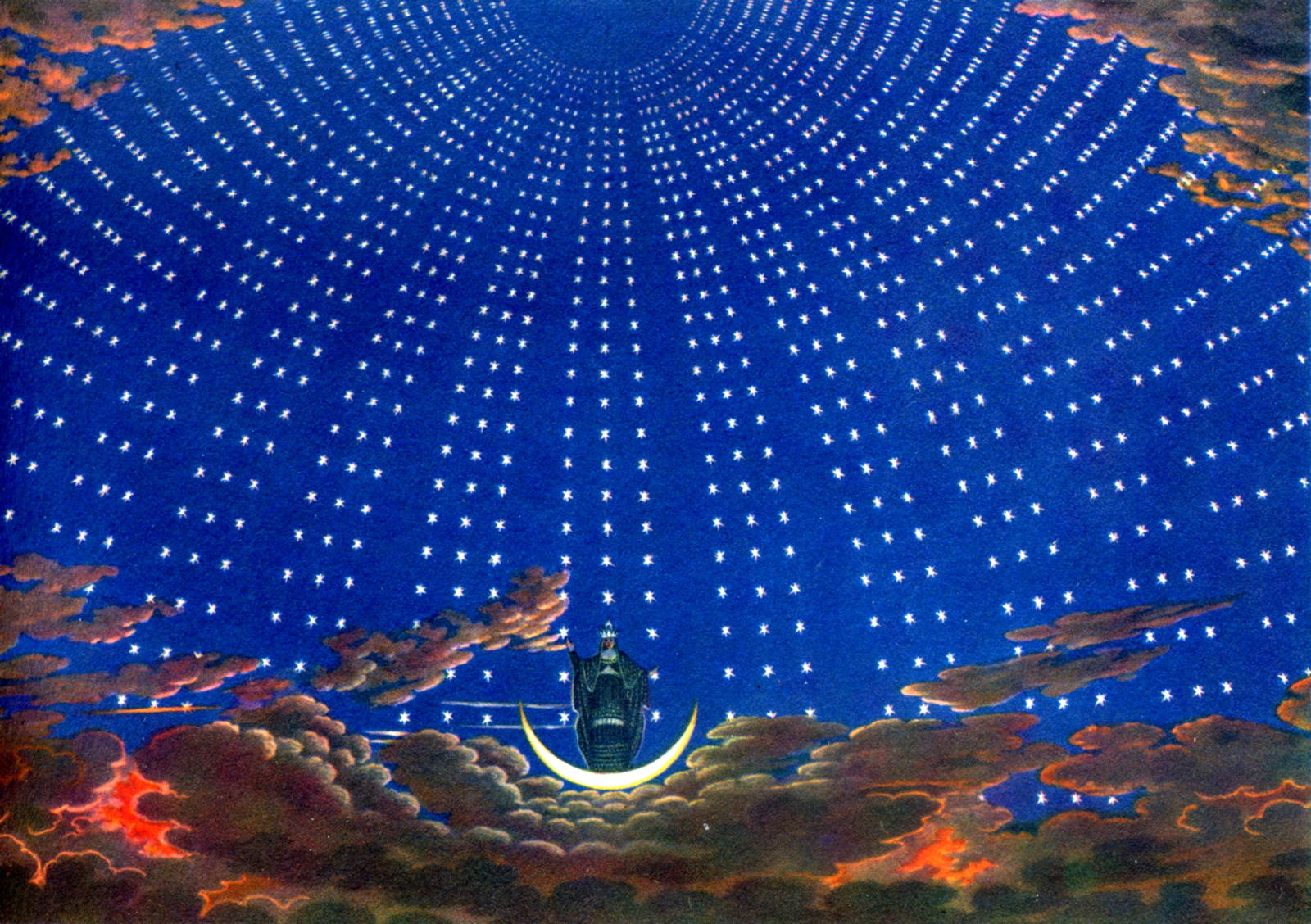

Die Zauberflöte war auch 2022/23 die beliebteste Oper in Deutschland.“ So beginnt die Pressemeldung des Deutschen Musikinformationszentrums zur Werkstatistik des Deutschen Bühnenvereins, veröffentlicht im Juli 2024. Zweifellos führt die Zauberflöte die Tabelle der meistgespielten Opern mit großem Vorsprung an. Doch weshalb erfreut sich gerade dieses von Mozart selbst als „deutsche Oper“ bezeichnete Singspiel nach wie vor so großer Beliebtheit? Und das, obwohl aus heutiger Perspektive viele inhaltliche Aspekte als rassistisch und misogyn gelten und somit höchst problematisch erscheinen (– aus welchem Grund die Initiative Critical Classics jüngst eine neue, nichtdiskriminierende Edition der Zauberflöte veröffentlichte)? Oder gibt es andere Gründe, die das Stück zum unangefochtenen Spitzenreiter der Opernspielpläne machen?

Das Blockseminar bietet zunächst eine intensive Auseinandersetzung mit theoretischen Ansätzen der Inszenierungs- und Aufführungsanalyse und mit dem Stück selbst, um darauf aufbauend seine Inszenierungsgeschichte zu beleuchten und einen kritischen Blick auf aktuellere Inszenierungen zu werfen. Im Fokus steht dabei, ob und wie die verschiedenen Inszenierungen mit den problematischen Stereotypen umgehen. Jede*r Seminarteilnehmende*r sollte zu Ende des Seminars für sich selbst reflektieren können: Kann und sollte man die Zauberflöte im 21. Jahrhundert noch aufführen? Wenn ja, wie?

Teil des Blockseminars ist ein gemeinsamer Aufführungsbesuch in Düsseldorf am Freitag, 16.05.2024.

- Lehrkraft: Jana Weißenfeld

Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts hat sich die Ethnographie als zentrale methodische und theoretische Perspektive in der Musikethnologie etabliert. In diesem Seminar erarbeiten sich die Studierenden die theoretischen und praktischen Grundlagen der Musikethnographie durch gemeinsame kritische Lektüre von Schlüsseltexten und praktische Übungen.

- Lehrkraft: Florian Carl

In diesem Seminar wird das Verhältnis von Musik und Migration (lat. migrare, „sich bewegen“) kritisch beleuchtet. Frühere Forschungen zur Migration von Musik haben sich vor allem mit der „Diffusion“ kultureller Formen als Teil vermeintlicher evolutionärer Prozesse befasst. In der jüngeren musikalischen Migrationsforschung werden vielfältige Prozesse im Zusammenhang mit der Migration von Menschen und ihrer Musik untersucht. Dazu gehören etwa Fragen der soziokulturellen Abgrenzung migrantischer Gruppen und der Diasporabildung, die „Folklorisierung“ von Musikkultur in touristischen Kontexten sowie Fragen der Globalisierung, Lokalisierung und kulturellen Aneignung musikalischer Formen vor dem Hintergrund zunehmender Mobilität und Medialisierung.

- Lehrkraft: Florian Carl

Dieses Seminar widmet sich unterschiedlichen stilistischen Ausprägungen populärer Musik in Afrika - von Highlife über Afrobeat, Soukous (Rumba), Chimurenga bis hin zu elektronischen Genres wie Kuduro, Kwaito, Amapiano oder Afrobeats.

- Lehrkraft: Florian Carl

Dieses Seminar bietet eine Einführung in die musikethnologische Feldforschung, sowohl theoretisch als auch praktisch. Im Laufe des Semesters planen und entwickeln Teilnehmende ein eigenständiges Forschungsprojekt und üben dabei ethnographische Methoden wie teilnehmende Beobachtung und semistrukturierte Interviews.

- Lehrkraft: Florian Carl