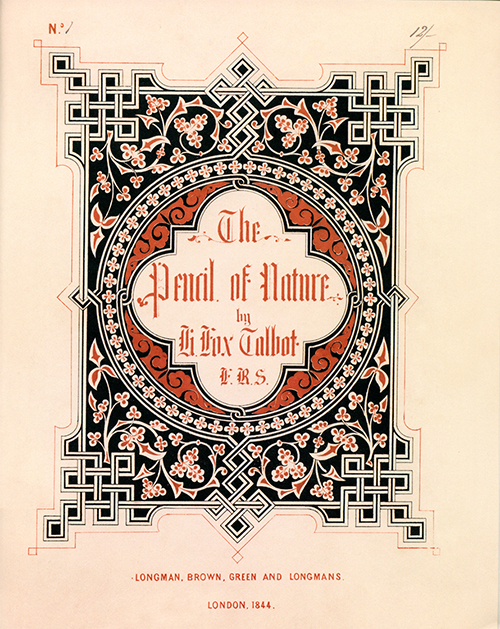

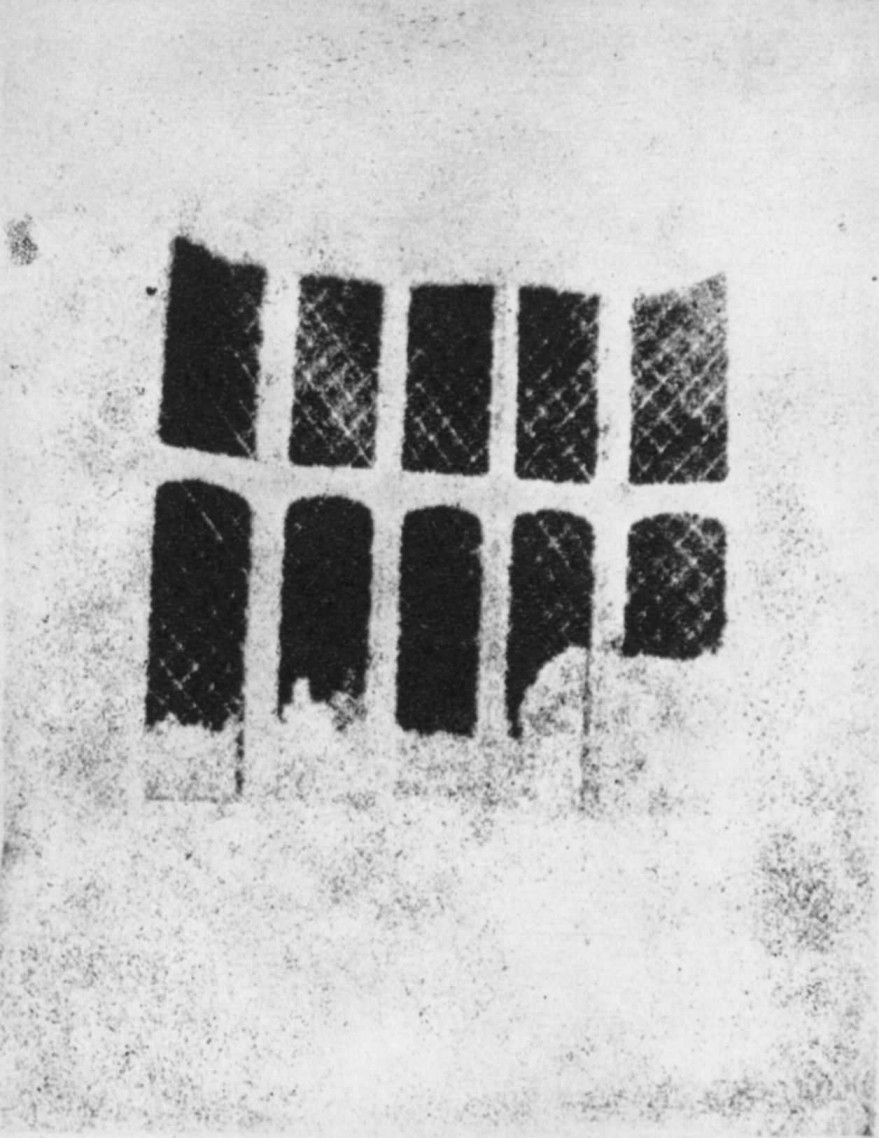

Der Titel des Seminars datiert einen Klassiker der Fotoliteratur programmatisch um. In mehreren Teillieferungen erschienen ist „The Pencil of Nature“ eigentlich zwischen 1844 und 1846. Doch trotzt seines Alters wird das, was William Henry Fox Talbot in diesem Komposit aus Bildern und Texten versucht, noch immer regelmäßig zitiert. Bei seinem Erscheinen sollte das Buch dem Publikum erläutern, was die Aufgaben der Fotografie sein könnten. Talbot – als Erfinder eines maßgebenden fotografischen Verfahrens ohnehin in einer privilegierten Position – nutzte diese selbst geschaffene Gelegenheit jedoch, um ganz grundsätzlich nach den Eigenschaften und Funktionen des Mediums zu fragen. Entstanden ist so einer der frühesten und noch immer wichtigsten Beiträge zur Fototheorie. Das alles liegt nun fast zwei Jahrhunderte zurück. Haben uns diese Überlegungen noch immer etwas zu sagen? Ist es möglich, den Zeitraum dieses „Pencil of Nature“ bis in unsere eigene Gegenwart und sogar darüber hinaus zu verlängern? Das programmatisch in den Seminartitel gesetzte Jahr 2026 soll andeuten, dass wir es immerhin versuchen sollten. Daher wird sich das Seminar nicht allein einer genauen Lektüre von Talbots Beobachtungen und Thesen sowie selbstverständlich auch einer genauen Betrachtung seiner Bilder widmen, sondern beides zum Ausgangspunkt nehmen für eine Reflexion unseres eigenen Verhältnisses zur Fotografie. Haben die jüngsten Entwicklungen – mit der sogenannten KI als besonders prominentem Beispiel – für eine Neubestimmung des Mediums gesorgt, die wir anhand von Bild-Text-Relationen beschreiben können? Genau diesen Versuch soll das Seminar unternehmen und den „Pencil of Nature“ ins Jahr 2026 und darüber hinaus fortschreiben. Auf diese Weise bereitet es zugleich vor auf eine wissenschaftliche Tagung, die das Zentrum für Fotografie Essen vom 4. und 5. Februar 2026 unter dem Titel „What Will Photography Be? An Invitation tom Speculate“ im SANAA-Gebäude veranstalten wird.

- Lehrkraft: Steffen Siegel

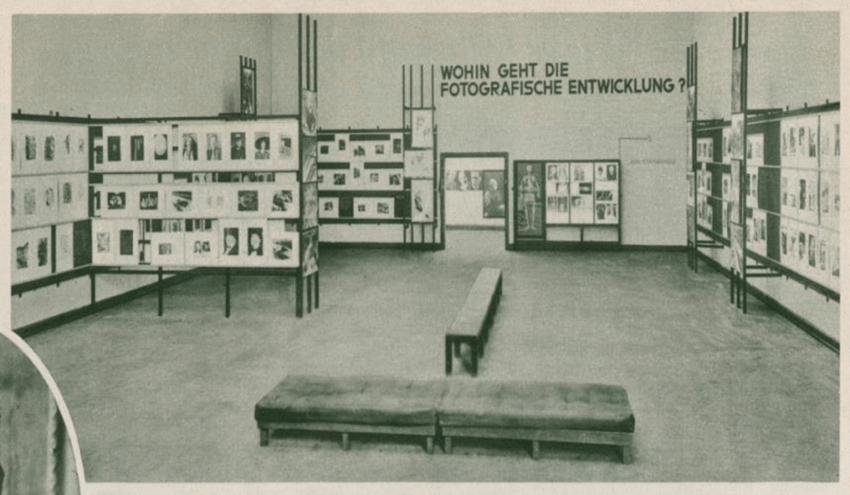

Man muss keine prognostischen Fähigkeiten besitzen, um bereits jetzt vorherzusagen, dass mit dem kommenden Jahr eine eigentümliche Periode der Fotogeschichtsschreibung beginnen wird: Zwischen 2026 und 2039, also ganze dreizehn Jahre lang, wird es immer wieder Stichtage geben, die mit dem 200. „Geburtstag“ der Fotografie in Verbindung gebracht werden. Allein diese sich über mehr als ein Jahrzehnt erstreckende Periode verdeutlicht, dass es alles andere als einfach ist, denn Beginn des Mediums und damit einen präzisen Jahrestag zu definieren. Stattdessen also sehen wir einer ganzen Periode voller medienhistorischer Rückschau entgegen. So wenig dagegen spricht, so sehr muss sich mit solcher Erinnerungsarbeit eine Frage verbinden: Wie eigentlich wird es weitergehen mit einem Medium, das gerade in jüngster Zeit unter Druck geraten ist. Mit der sogenannten Künstlichen Intelligenz gehen Formen der Bildgenese einher, die überdeutlich an fotografischen Ästhetiken partizipieren, ohne selbst nicht im strengen (oder auch weniger strengen) Sinn fotografisch zu sein. Sehen wir also gerade in jenem Augenblick, da wir dreizehn Jahre lang „Geburtstag“ feiern können, dem Ende des zu würdigenden Mediums entgegen? Oder positiver gewendet: Was eigentlich wird Fotografie zukünftig sein?

- Lehrkraft: Steffen Siegel

Die Fotografie dürfte, historisch betrachtet, das erste Bildmedium sein, dessen Entstehung und Entwicklung von Anfang an durch theoretische und historiografische Überlegungen intensiv begleitet worden ist. Schon immer scheint es einen hohen Bedarf danach gegeben zu haben, zu klären, was Fotografie eigentlich sei. Die stets im Wintersemester ausschließlich für die Erstsemester aller Bachelor-Studiengänge des Fachbereichs Gestaltung angebotene Einführung in Theorie und Geschichte der Fotografie will eine solche Feststellung ernst nehmen und sowohl aus historischer wie aus systematischer Perspektive danach fragen, wie sich die unter dem Namen ‚Fotografie' angesprochenen Verfahren zur Produktion von Bildern genauer beschreiben und denken lassen.

Hierfür sollen verschiedene Handlungsweisen genauer diskutiert werden, die im Lauf von fast zweihundert Jahren Fotogeschichte eine wichtige Rolle eingenommen haben. Dazu gehören Praktiken wie das Porträtieren, Spielen, Messen, Berichten, Inszenieren, Sammeln oder Verteilen. Sie alle haben dazu beigetragen und tragen weiterhin dazu bei, unsere Idee vom Fotografischen zu formen. Das Seminar wird historische wie zeitgenössische Fotografien in den Blick nehmen, um auf diese Weise an einem Panorama unseres Handelns mit Fotografien zu arbeiten. Dies kann nie anders aus ausschnitthaft geschehen – doch werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Seminars im Lauf des Semesters an einem eigenen Fotoalbum arbeiten, das diese Beispiele um selbst gewählte erweitern wird.

- Lehrkraft: Francisco Vogel

Wenn eine neue Technik entwickelt wird, dauert es meist nicht lange, bis ihre Konsequenzen für Mensch oder Kultur betont werden – sei es als optimistische Verheißung von Fortschritt, als pessimistische Erwartung einer Regression oder als grundsätzlicher Zweifel an ihrem Nutzen: So galt manchen der Webstuhl als Bedrohung manueller Fertigkeiten, das Aufkommen von Schreibmaschinen als Verschlechterung des Journalismus, der Gebrauch von Büchern als Verlust geistiger Fähigkeiten oder umgekehrt die Abkehr vom Lesen als Verdummung; Cyborgs als Emanzipationsmöglichkeit vom biologischen Geschlecht; Panzer als Spielzeug ohne praktische militärische Konsequenzen oder Flugzeuge als reine Sportgeräte. Mögen derartige Prognosen (retrospektiv) bisweilen oft verkürzt oder seltsam erscheinen, so zeigt sich in solchen Erzählungen von Technik zwischen Tragödie oder Romanze stets auch etwas vom Selbstverständnis, der Struktur oder dem Wertsystem einer Gesellschaft.

Ein Blick in die Geschichte der Technik offenbart dabei nicht nur, dass Technik und ihr Gebrauch unerwartete Wendungen zeitigt, die oft von den antizipierten Konsequenzen abweichen, sondern auch, wie eng Technik und Kultur miteinander verwoben sind. Oft genug in Opposition zueinander gesetzt und im Henne-oder-Ei-Modus befragt, ob Technik die Gesellschaft oder Gesellschaft die Technik beeinflusse, stellt sich das Verhältnis des Menschen zur Technik als ein so fundamentales dar, dass von einer technischen Kultur (Heßler) gesprochen werden muss.

Auch Fotografie als ein im engeren Sinne technisches Bildmedium kennt viele solcher Diskurse: Fotografie als Technik, die Maler zu ersetzten drohte, als objektives Speichermedium, dass materielle Welt scheinbar selbst überflüssig mache, Fotografie als manipulatives oder subversives politisches Kommunikationsmittel, dass gesellschaftliche Ungleichheiten reproduziert oder unterläuft; Als Verfahren, dass optimiert und auf formalästhetische Bedürfnisse hin zugerichtet wird oder als überholte Technik, die von anderen Erzeugungsweisen abgelöst werde. Wenn (bildgebende) Technik zentral für unsere visuelle Kultur ist, dann ist ein Blick auf die Modi der Kritik ebenso unabdingbar.

Doch was genau ist eigentlich Technik und wie hängen Technik, Kultur und Gesellschaft zusammen? Was sind zentrale Themen, Vorstellungen und Funktionen von Technikkritik? Wie wird fotografische Technik kritisiert, in Wort und Text, aber auch mit ihren eigenen Mitteln?

Gemeinsam lesen und diskutieren wir einerseits grundlegende Positionen aus der Geschichte der Technikkritik sowie aus dem Kontext fotografsicher Bilder, anderseits werden die Thesen und Argumente in Reibung zu aktuellen fotografischen Arbeiten gebracht, die sich von kritisch bis affirmativ mit bildgebender Technik beschäftigen. Ein abschließender Teil Seminars beinhaltet die Teilnahme am 3. Essener Symposium für Fotografie am 4. und 5.02.2025, an dem einige der zentralen Fragestellungen des Seminars im Hinblick auf die Zukünfte des Fotografischen perspektiviert werden.

Studienleistung ist a) ein Impulsreferat, in dem die Teilnehmenden ein thematisch relevantes Material vorstellen und besprechen, und b) die Lektüre der texte und aktive Teilnahme am Seminargespräch. Prüfungsleistung ist das Verfassen eines kurzen Essays zu einem selbstgewählten Thema im Kontext des Seminarthemas.- Lehrkraft: Jakob Schnetz

Die

Veranstaltung zielt darauf ab, Fotobücher in all ihren Facetten systematisch zu

analysieren: Gestaltung, Typografie, Größe, Materialität, Haptik, Text, Bilder

und Bildfolge, Editionsgeschichte. Daneben werden wir uns mit Fragen der

jeweiligen Zeit sowie des jeweiligen Inhalts / Themas beschäftigen und tief

gehende Recherchen anstellen.

- Lehrkraft: Elisabeth Neudörfl